『常陸国風土記』を読みました。

風土記とは、古事記や日本書紀とほぼ同時代に地方で編纂され中央へ提出された、国々の地理、産物、言い伝えなどの報告書です。

国引き神話で有名な『出雲国風土記』は完本ですが、多くは断片のみで、省略本としてそれなりの形で残っているのは四ヶ国のみ。

そのなかで、唯一の東国である『常陸国風土記』は、貴重な歴史的資料となっています。

読み始めて、すぐに気づいたのは、井戸に関する記述がきわめて多いということです。

たとえば、冒頭の『総記』から早速に、

倭武天皇(やまとたけるのすめらみこと)、東の夷(えみし)国を巡りて、新治の県に

いでまししに、国造毘那良珠命を適わして新たに井を掘らしめたまひき、泉浄く澄み、いとうるわし。

という一文が出てきます。

さらに、命がこの水で手を洗った時に、衣の袖が泉に浸った=「ひたち」というところから国の名前が、

新しく井戸を治った=「にいはり」というころから郡の名前がついたと記されています。

古代より国を拓くということは、まず、良い水を確保するということでした。

風土記に井戸(泉)の記述が頻繁に出てくるのもなんら不自然ではありません。

さて、広辞苑には、「井とは泉のこと」とありました。

この時代、深い井戸を掘る技術はなく、井とはすなわち泉であったのも当然といえば当然のこと。

このサイトの趣旨からすれば、ポンプなし涸れ井戸ぐらいまでは大目に見るとしても、

泉はちょっと..でしょうが、まあ、井戸の祖先ということでご容赦ください。

以下、井戸人出張所番外編です。

密筑里の大井

日立市南部、水木町の県指定史跡『泉が森』。

そこには清らかで豊かな水の湧き出ている泉があります。

常陸国風土記に書かれている『密筑(みつき)の里の大井』です。

以下、『久慈郡』の章からから引用します。

高市とい称へるあり。此より東北二里に、密筑里あり。

村の中に浄き泉あり。くにひと大井といふ。

あまねく冬温かなり。湧き流れて川となる。

夏の暑き時には、をちこちの郷里より酒と肴をもちきて、男女会集ひて、いこひ、遊び、さけのみ

楽しぶ。

今回歩いた中で、もっとも古の昔をしのばせる心に響く泉でした。

静かな住宅街に続く緑深い丘の中に、光圀も崇拝した泉神社が鎮座しています。祭神は天速玉姫命。

泉神社の右手の低地に、『大井』があります。安芸の宮島の見立てか厳島神社が祭られています。

弁天様じゃないところが俗じゃなくて良い感じでした。

水が澄んでいるせいで浅く見えますが、実はかなり深いらしい。

池底の青白い砂を吹き上げて清らかな水が湧き出ています。

泉のすぐ下の流れには、清らかで低温の水にしか住めない天然記念物、トゲウオ科のイトヨが生息し、

大切に保護されています。

風土記の世界に浸り、古代の人々の暮らしに思いをはせながら、森を後にしました。

曝 井

常陸国風土記に登場する泉で、−番有名なのはおそらく『曝井』ではないかと思います。

(もっともこれ、地元で有名なだけの話かもしれませんが。)

高台の上に東西に伸びた水戸市街地西北端の文教住宅地、愛宕山古墳のある愛宕町から那珂川に向かって下る瀧坂の途中

に遺跡があります。

近年、周辺は『万葉曝井の森』として小公園に整備されました。 映像右手の坂が『瀧坂』。

風土記『那賀郡』の章。(那賀とは那珂のこと)

郡より東北に、粟河(現在の那珂川)を挟みて駅家(うまや)を置く。

其より南に当たりて、泉、坂の中に出づ。多に流れていと清く、曝井と請ふ。

泉に縁りて居める村落の婦女、夏の月に会集ひて、布を浣ひ曝し乾せり。

湧水を集めた小さな池がありました。古代の昔は水量もずっと豊富だったのでしょう。

この曝井は、風土記だけでなく、万葉集にも出てきます。

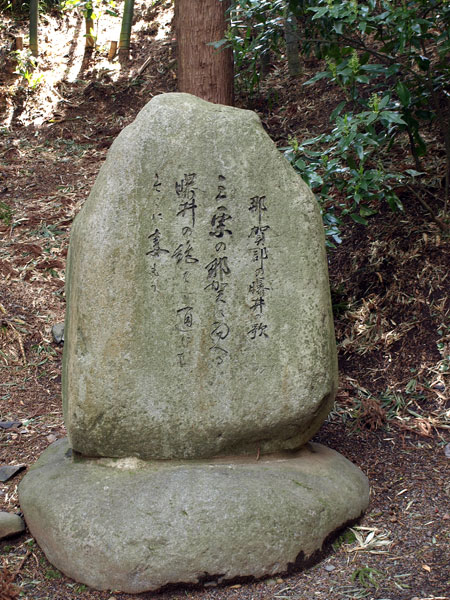

三栗の那賀に向へる曝井の絶えず通はむそこに妻もが(巷九一七四五)

(注.「三栗の」は那賀の枕詞)

池の側に、この歌の碑が建っていました。

坂を下り、崖下を曝井から西に六百米程行ったところに、いわくありげな古井戸を見つけました。

知人を頼ってこの井戸にまつわる奇談を聞くことができました。それは後ほど。フフフ..

二十三夜尊の無所だめ

さて、風土記を離れて、水戸市周辺に古くからの泉を訪ねました。

水戸市の山の手にあたる旧市街地は東西に細長く伸びた台地の上にあります。

北側は那珂川、南側は千波湖の低地です。台地の北崖、南崖共に保存緑地となっており、

そのためか都市化が進んだ今でも、崖下には随所に泉が湧き出ています。

那珂川水府橋から眺めた水戸市街北崖

前述の曝井は、北崖の西端の泉です。そこから北崖を東にたどってみました。

曝井のある瀧坂上から東に六百米ほどのところに、「谷中の三夜さん」として古くから親しまれている『二十三夜尊 桂岸寺』があります。

このあたりは史跡が多く、訪ね歩くには楽しいところです。

桂岸寺に隣接した『常盤共有基地』には、格さんこと歴史学者安積澹泊の墓があります。

詩人山村暮鳥、夭折の画家中村彝も程近いところに眠っています。 オット、つい私の趣味に。

話し戻って、桂岸寺の北側には、那珂川河畔から谷が深く切れ込んでいます。

で、この辺の旧町名は『谷中』。

谷には湧水を集めた池があります。

さて、この谷について『無所だめの大蛇』という民話が伝わっています。

昔々、この谷のため池『無所だめ』には大蛇が棲んでおり、誰もが怖がって近づくことができません

でした。

一人の蛇捕りの名人が、皆の難儀を救おうと蛇退治を買って出ました。

蛇捕りは、笛で大蛇をおびきよせ、なんとか大蛇を捕まえることができました。

ところが、この大蛇は子供を孕んでいたのです。そのころ蛇捕りの妻も身籠もっていました。

蛇捕りは哀れに思って悩んだあげく、大蛇を逃がしてやりました。

大蛇は草むらをたどって那珂川に去って行き、二度と戻らなかったと言います。

現在、この谷は、アジサイが咲き競いトンボが飛び交う公園として、市民の憩いの場所となっています。

アジサイが咲いたら、新しい映像を載せましょう。

八幡池

さらに東へ八百米。

桂岸寺からほど近いところに、文禄元年鎮斎の白旗山八幡宮があります。

本殿は、国指定の重要文化財。

この神社の下にも、『八幡池』という湧水を集めた澄んだ池があり、小公園となっていました。

この辺の崖下には、あちこちで清水が湧き出していて、小さな池を作っています。

菖蒲の鮮やかな黄色、芹の類らしき濃い緑、カメラを構えたらファインダーに、

モンシロチョウが飛び込んできました。

池をあふれた水は小さな流れとなって、文字通り

サラサラと、田植えを待つ田んぼを潤して行きます。

水戸では傾斜地の緑地や低地の池が保全されている

おかげで、街中からちょっと歩いただけで、このようなのどかな自然に出会うことができます。

太郎池

八幡池からしばらく東に歩いた小学校の校庭の端に、『太郎池』という池を見つけました。

子供のころ、育った家からほど近いこのあたりはうっそうとした林でした。

池もこのようにはっきりした形では存在していなかったように思います。

当時とは見違えるほどきれいに整備されていて、ちょっと驚きながらあたりの風景を眺めていると、

昔の思い出がよみがえってきました。

中学の一年生の頃だったでしょうか、悪友とこの湧き水の流れに石や泥を積み上げてダム

を作り、小さな水車を回して悦に行ったことがあるのです。小さいとはいえ、水源からす

ぐの崖の中腹に作ったこのダムのせいで水の流れは大きく変わってしまいました。下は水

田です。ちょっと不安になりましたが、壊すのも忍びなく、日暮れとともに二人、家に帰

りました。

翌週そっと行ってみたら、下の水田に持主にでしょうかダムは見事に撤去されており、

水流改変の犯人我々二人は、あわててその場から逃げ出したのでした。

しばらくの間、心中穏やかでなかったと記憶しています。

皮肉にも、今この他には『洗心泉』と書かれた立て札が立っています。

小沢の滝

さて、北崖最後の泉『小澤の滝』です。

この泉は水戸城三の丸のはずれ。水戸駅もそう遠くはありません。

ここに『東武館』という江戸時代から続く北辰一刀流の道場があります。昔より人数は減

ったものの、

今も少年剣士たちの元気な声が響いています。

この道場の館長が小澤氏であることから、道場裏手の竹林の中、『ひぐらし坂』という細い坂を下った

崖下にあるこの泉を『小澤の滝』とよぶようになったとのこと。

以前は水量もはるかに豊富で、滝という名にふさわしい景観だったのではないかと思います。

水戸城はじめ台地上の武家屋敷の水源として重要な泉だったそうです。

ここも小公園としてきれいに整備され、その昔、夏の盛りに人々が集い、暑さをしのいだ風景をしのば

せる遺跡となっています。

さて、この辺で一服。

訪ねた泉は、まだまだあります。

水戸市街南部:偕楽園吐玉泉・高枕亭お茶の水・笠原水道

水戸市郊外:折居の泉・泉沢みたらしの池

那珂台地南崖:加波山神社・堀口不動尊の湧水

続きは後ほど。

参考文献も後ほどまとめて掲載します。 2008.5.10

| 『井戸人』へのリンク | 黄門様の井戸 | 旧街道に井戸を探る | 最後の将軍の井戸 |

|---|---|---|---|

| 御厩長屋の二つ井戸 | 飲めない井戸 | 妻恋坂の井戸 | 井戸の島『佃』 |