結構長いこと谷根千を撮り続けてはいますが、私、常陸の国水戸の産でございます。

水戸と言えば、なんと言っても『水戸黄門』。水戸人の井戸人としては、何としても

黄門さまの井戸を取り上げねばなりませぬ。

水戸光圀公、水戸風に言えば逝去後の諡(おくりな)で義公さま、その生涯を井戸で辿ってみました。

題して『井戸黄門探訪記』。

黄門とは中納言の唐名。水戸藩主は中納言(正しくは権中納言)に任じられるのが通例ですから、水戸黄門は何人もいたのです。

従って、人気のあの黄門さまは、本名の徳川光圀、諡の義公、字の子龍、隠居後の号の西山隠士または梅里先生と呼ぶのが正しいのですが、そういう理屈は水戸っぽに任せて、ここは『黄門さま』で行くことと致します。

生誕の事情と産湯の井戸

さて、黄門さまは、寛永5年(1628年)徳川家康の十一男、初代水戸藩主頼房の三男として、水戸城下の三木之次という家老の屋敷で生まれました。

ここで、歴史に関心のある方でしたら、「ん?」とお思いになると思います。そう、これ妙なんですね。水戸藩は『江戸定府』。藩主はいつも小石川の江戸藩邸にいて、必要なときに幕府の了解をもらって国元に帰るのです。なかには一度も水戸の水を飲んだことがないなんて殿様もいたようです。それで俗に『副将軍』なんて呼ばれるようになったのですが、実は、近いのと貧乏藩なので金のかかる参勤交代をまけてもらったのが真相らしい。というわけで、お世継ぎは江戸で生まれていないとおかしいのです。歴代の藩主の中で水戸で生まれたのは、光圀公ただ一人。ましてや家老の家で生まれた、というのではますますおかしい。

黄門さまのおっかさんは、『谷 久子』さんといって、小石川上屋敷奥向老女の娘でした。これに頼房公、目を付けちゃった。ところが頼房公の一番ご寵愛の側室がひどく勝ち気で嫉妬深い。なにせ名前が『お勝』というくらい。この方に隠れての「密々御寵愛」が、やがて「出来ちゃった」に。

「こりゃ、やばい! どうにかせい!」そこでこの三木さん夫妻が五歳になるまで、こっそり自宅で黄門さまを育てたというのが有力説でざいます。乳母達こそシッカリしていたものの、質素な衣食で近所の子等と屋根の上を駆け回ったりして育ったとのこと。

ところが、これが出来が良い。で、兄貴をさしおいて藩主になっちゃった。さて、このことは黄門さまの生涯に大きな影響を与えるのですが、それは後ほど。

「井戸はどうした!」って? まま、お待ちあれ。

当分出てきませんから。

ひとまず、水戸城趾にある頼房公の銅像をごらんくださいませ。

女にゃ弱かったけど、かなりの豪傑で、黄門さまをスパルタ教育したそうです。

ここは大手門跡。後ろは土塁です。城は土塁のみで、最後まで石垣は出来ませんでした。

貧乏藩の上に黄門さまが始めた歴史編纂事業のせいもあって、お金がなかったのです。

さて、上野から常磐線特急で、一時間ちょっとで水戸駅に着きます。意外に近いのです。

改札を出て右の北口に出ると、『水戸黄門 助さん格さん像』が迎えてくれます。

これは、夕日に照らされたお姿。余談ですが、この銅像が綺麗に撮れるのは光と背景の関係から、

昼下がりと夕方の一時だけです。 像の後ろの木立の丘は水戸城趾。御殿のあった二の丸跡。

この銅像の右手奥、150m 程の所に『義公生誕の地』の碑と祠堂があります。三木氏後裔の建立。

国道と県道に挟まれたあまり風情のない場所。水戸黄門ではなく義公なのが、いかにも水戸風。

実際の生誕の地、三木夫妻の屋敷跡は、碑のある地点より南の方が中心。現在は、なんとこんな風景。

上の2枚と線路を挟んだ反対側、駅南口から見た風景です。

というわけで、ご期待もむなしく、

『黄門さまの産湯の井戸』は

残っていませんでした!!

ごめんなさいませ。

かつて、上の写真の手前付近、屋敷の裏手に黄門さまの胞衣塚(えなづか)がありました。

三代目の綱條は、碑を建てて格さん(安積澹泊)に銘文を書かせ、「千年を歴るも犯すこと勿れ 汚すこと勿れ」としました。

しかし、その願いもむなしく、鉄道建設に伴って、胞衣塚は明治32年に黄門さまの隠居所、ここ『西山荘』に移されました。

かなり揉めたらしいのですが、時の鉄道省は「そんなの関係ねえ」。なんとも残念な事です。

黄門さま江戸へ

さて、黄門さま六歳、いよいよ世継として水戸城から小石川の水戸藩邸上屋敷に入りました。ここで武勇伝があります。

黄門さま七歳のとき、父頼房公が藩邸で家臣を手討ちにしました。父はその夜、刑場に行って首を取ってこいと命じたのです。

旧水戸藩邸の庭、現在の小石川後楽園の奥は、今でも樹木が鬱蒼と繁り不気味な感じがするところです。大人でも恐い。

でも、黄門さま、平然と刑場に向かうと、首の元結をつかみ、引きずりながら戻ってきたといいます。

頼房公は大変喜び脇差を与えました。ところが本人は大変な腕白者、コリャ危ないと直に取り上げられることに。

寛永十三年(1636年)黄門さま九歳、江戸城内で元服(半元服)し、時の将軍家光から一字を賜り、名を『千代松』から、『光國』(このときは國です。)にあらためました。

国指定特別史跡および特別名勝『小石川後楽園』。頼房公が作庭を始め、光圀公が完成させた名園中の名園です。

回遊式の庭園で、都会の真ん中にありながら、深山幽谷に遊ぶ趣が味わえます。

この映像は冬ですが、紅葉の頃は絶景かと思います。

左は、黄門さまの先生、明の儒学者『朱舜水』の設計指導による中国風の橋『円月橋』。

下は『大堰川』に映る『通天橋』。都心の白鷺です。

さて、長らくお待たせ致しました。いよいよ井戸の登場です。

小石川後楽園『不老の水』

井戸へのアプローチには梅林。

築山の下にその井戸はありました。

左手の田は、黄門さまが、世子綱條に嫁いできた京都の公家、今出川家の季姫に米作りの大変さを教えようと作らせたもの。

同様に機織りの様子も見せています。

いかにも黄門さまらしい話。

井戸というよりは、穴と言った方が..

でも、底にはちゃんと、澄んだ水が溜まっていました。

ただ、ちょっと飲む気には...

ストラップを手首に巻き付け、腕を伸ばして、オソルオソルの撮影。

さて、小石川の江戸藩邸は上屋敷。水戸藩にはそのほかに、中屋敷と下屋敷がありました。

訪ねて見ました。

駒込中屋敷、今の町名は文京区弥生。弥生式土器の弥生です。屋敷跡は東大農学部になっています。

ここの旧町名は向ヶ岡弥生町、町名の由来は文政十一年弥生三月に九代藩主斉昭公が邸内に歌碑を建てたからとか。

名にしおふ春に向かふが岡なれば

世にたぐひなき花の影かな 斉昭

小梅下屋敷、現在は『隅田公園』です。

この公園の隅田川寄りには、幕末の尊皇攘夷論者で斉昭公の右腕だった藤田東湖がここ下屋敷で書いた

『正気歌』の碑があります。 昭和十九年の建立

中屋敷跡、下屋敷跡、どちらにも井戸は見あたりませんでした。

ただ、隅田公園のすぐ隣、『牛島神社』に涸井戸を発見。少し気を取り直しました。

水戸城趾に井戸を探して

さて次は水戸、水戸城に井戸を探します。これは期待薄です。私は幼稚園からずっとこの辺の学校に通っていましたが、三の丸の弘道館の井戸以外は、記憶にありません。

水戸の市街地は、 昭和20年8月の空襲で焼野原となりました。

水戸の市街地に歴史の香りが乏しいのはこのせい。城跡も、奇跡的に助かった三の丸の弘道館の正門と正庁を残して丸焼けに。現在は学校街になっています。

この辺は本拠のあった二の丸跡、右奥には戦前まで三階櫓がありました。

期待薄とはいっても..、と、構内に出入りの出来るここ本丸跡を隅々まで探してみました。

本丸跡は現在『県立水戸第一高等学校』作家、恩田陸はここの卒業生。彼女の小説&映画『夜のピクニック』『六番目の小夜子』『図書室の海』等々はここが舞台。川又昂、深作欣二、小泉堯史の映画人。作曲家の池邊晋一郎もOBです。

ここで井戸らしきものを見つけました。シートで厳重に包まれていました。

これが古くからの井戸だったとしても、本丸は居住区ではなく、倉庫だったとのこと。黄門さまがこの水を飲んだ可能性はかなり低そうです。

別荘の井戸

水戸藩の国許には藩主の別荘がいくつかあります。黄門さまは、湊(旧那珂湊市 現ひたちなか市)の『い賓閣』(漢字は右下参照)を大変愛し、

隠居後もたびたび訪れています。

御殿は幕末の乱で焼けましたが、鹿島灘を見下ろす丘の上の敷地では、須磨明石から取り寄せた松が今も美しい姿を見せてくれます。

『い賓閣』は、こう書きます。

![]()

中国の書からの言葉で、迎賓館の意味。

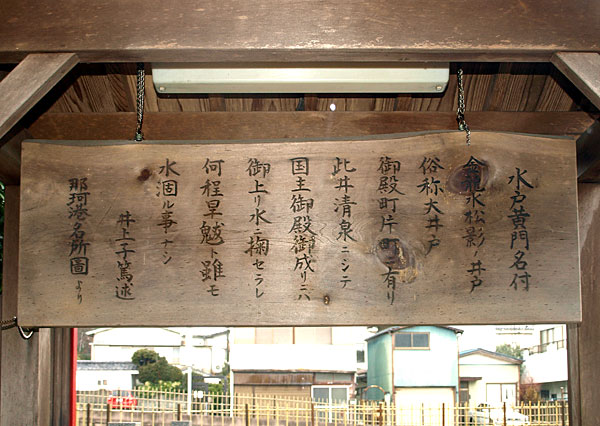

この丘の下に、黄門さまの名付けた井戸があります。

『金龍水 松影の井戸』俗称 大井戸

これで、やっとポンプ井戸の登場です。残念ですが、本シリーズ唯一のポンプ井戸となりそうです。

『高枕亭』のお茶の水

国許にもいくつか別荘があります。水戸には『偕楽園』の近くに『緑岡御殿』と呼ばれた別荘がありました。黄門さまは、ここに茶室『高枕亭』を作り、

帰国の際はよくここを訪れては、歴史や文学談議に花を咲かせ、詩歌の宴を催したといいます。

『緑岡』は、沢渡川を挟んで『偕楽園』の対岸にある岡です。 これは偕楽園からの眺望。

もっとも、偕楽園の出来たのは黄門さま没後百四十二年も経った七代斉昭の時ですから、対岸から黄門さまが眺めたのは『七面山』というただの杉山だったようですが。

緑岡御殿跡は今も水戸徳川家の敷地で現在は『彰考館徳川博物館』があります。ちなみに館長にして徳川家十五代目の当主は『斉正』様とおっしゃいます。なお、先代の故『圀斉』様は洋蘭の栽培で大変著名な方でした。 モダンな景観の徳川博物館の庭には『高枕亭跡』の碑が建っています。

徳川博物館の裏手には、高枕亭で茶の湯に使った泉が今も残っています。

澄み切った水が今も絶えることなく湧き出ています。間違いなく黄門さまの喉を潤した水でしょう。

次回は、黄門さまの青春時代をたどり、そして、隠居所『西山荘』を訪ねます。

また、お会いしましょう。

| 井戸人 | 最後の将軍の井戸 | 御厩長屋の二つ井戸 | 飲めない井戸 | 妻恋坂の井戸 | 井戸の島『佃』 |

|---|

[ MIDI提供サイト ]

|

|

BGM by Windy Midi Classics |